继2024年末在《自然》发表“跨能量尺度原子核物理研究”成果后,复旦大学马余刚院士团队与纽约州立大学石溪分校贾江涌教授团队合作再获重要突破。北京时间2025年10月22日,该团队在RHIC-STAR国际合作组基于高能重离子碰撞实验成像高阶形变研究中取得了重要成果,首次显著地观测到铀-238原子核基态“梨形”结构。

相关原创研究成果以“Imaging Nuclear Shape through Anisotropic and Radial Flow in High-energy Heavy-ion Collisions”为题,发表于国际物理学顶级期刊《物理学进展报告》(Reports on Progress in Physics, ROPP)。该期刊由英国皇家物理学会主办,涵盖物理学所有分支,与Reviews of Modern Physics、Physics Reports等同为物理类旗舰刊物,2024年影响因子为20.7,五年平均影响因子为20.9。

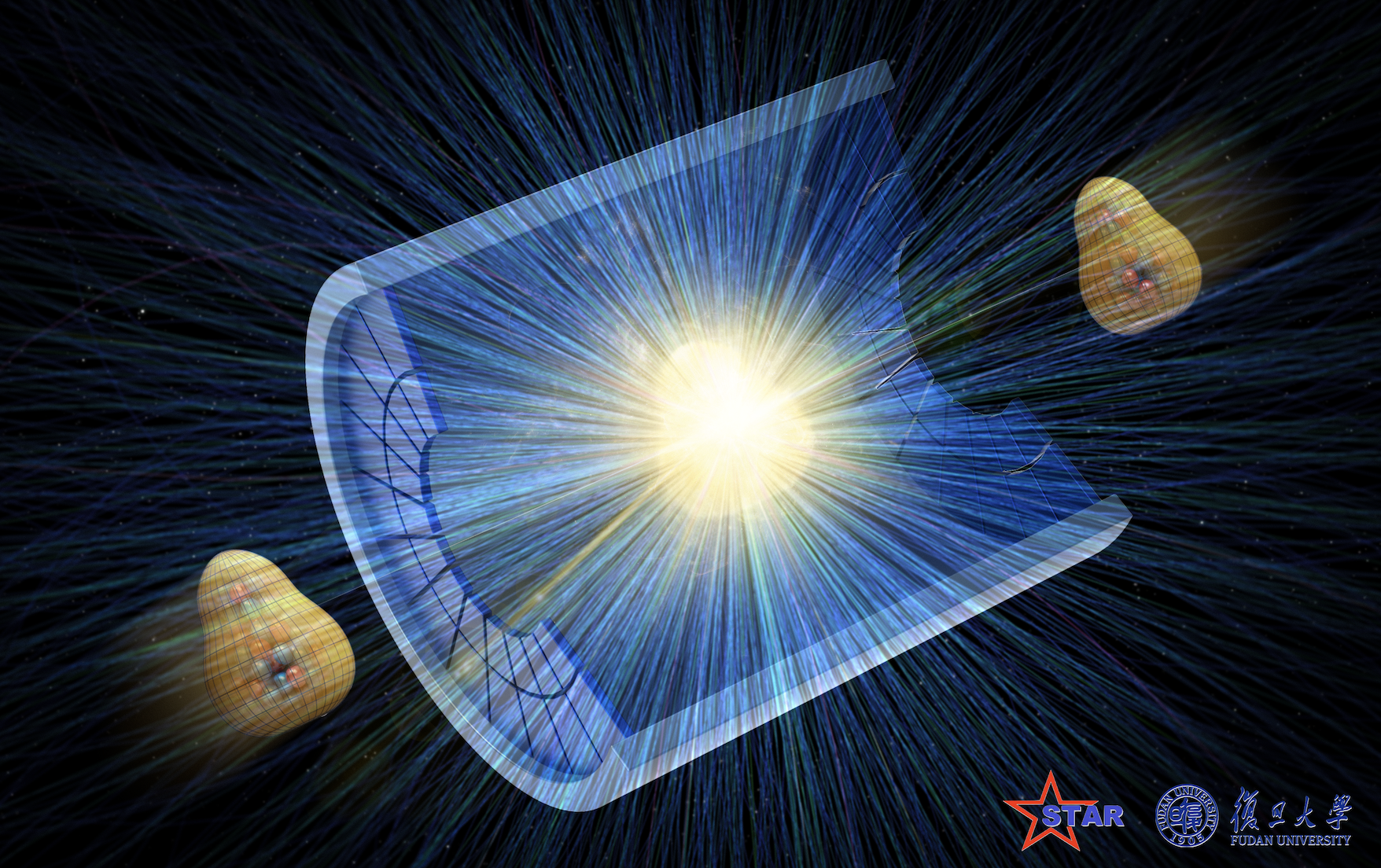

图1: 相对论重离子对撞机上铀-238“梨形”原子核碰撞示意图

研究团队基于美国布鲁克海文国家实验室相对论重离子对撞机上的螺旋径迹探测器(RHIC-STAR),利用高能重离子碰撞实现对原子核结构的“瞬时成像”。形变是反映原子核性质的一个基本参量,作为质子和中子构成的微观量子多体系统的原子核,其传统形变研究主要通过低能核物理实验在较长时间尺度上开展,对高阶形变的直接精确测量尤为困难。核素图已初步证实的原子核形状奇特多样,包括球形、椭球形、三轴不对称形和梨形等。原子核八极形变使得核形状呈现梨形,其空间反射对称性会自发破缺。这种特殊的核结构能显著增强其固有的电偶极矩信号,关联着基本的CP对称破缺问题,有助于研究超出标准模型的新物理。

此项研究通过将两束重离子加速至接近光速后对撞,在幺秒级(10-24s)的极短时间内产生类似宇宙大爆炸初期的退禁闭夸克胶子等离子体(QGP)。由于这一碰撞时间尺度远低于原子核内禀量子涨落的仄秒尺度(约10-21s),原子核的初始形状与核子多体关联等结构信息被“冻结”并刻画于QGP的初始条件中,演化后的末态强子动量分布直接映射初始碰撞核的结构特征。该研究不仅为成像原子核高阶形变提供了新工具,也建立了从极端物态夸克胶子等离子体性质到核结构研究的深刻关联。

马余刚院士团队与合作者在STAR实验组以接近球形的金核-金核碰撞为基准,更加细致地研究了铀核-铀核碰撞中铀-238原子核的四极轴对称形变(β2)和三轴形变(γ)结构信息,并首次显著地观测到重核基态“梨形” (β3)形变证据。该实验在多个横动量区间,系统研究了末态强子的集体流、平均横动量涨落及两者关联这三种软探针观测量。在此基础上,团队结合大规模超算中心平台,将实验结果与初态Glauber模型、末态流体动力学IP-Glasma+Music模型的理论计算进行了系统比较,从而全面约束并定量提取了铀-238原子核结构信息。

该发现有助于与低能核结构领域协同攻关极具挑战性的原子核高阶形变这一关键科学问题。相关成果不仅能更精确地限定极端物态夸克胶子等离子体的初始条件,还可作为研究其他重要核结构科学问题的有力工具,从而推动高能核反应与低能核结构两大领域的交叉融合,拓宽跨能量尺度原子核物理研究的发展。

复旦大学张春健青年研究员和纽约州立大学石溪分校贾江涌教授、黄胜利研究员等研究人员主导了该实验研究。张春健青年研究员在跨能量尺度核物理领域深耕多年,并取得系列重要成果:发表了多篇理论模型工作,其中3篇发表于《物理评论快报》论文;实验研究工作发表于《自然》(Nature 635,67-72 (2024),入选《国家自然科学基金资助项目优秀成果选编(八)》。

目前,研究团队正致力于实验与理论协同推进,系统研究跨能量尺度轻核集团结构、中重原子核形变及中子皮等一系列原子核的奇特结构特征。

该研究工作得到了国家自然科学基金委及其理论物理专款-上海核物理理论研究中心、科技部、教育部和复旦大学等项目的支持。

论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6633/ae0fc3