近日,北京谱仪III(BESIII)实验在《物理评论快报》上发表题为《Observation of Three Resonant Structures in the Cross Section of e+e- → π+π-hc》的最新研究成果[Phys. Rev. Lett. 135, 071901]。通过分析质心能量在4.01 GeV至4.95 GeV范围内的正负电子对撞数据,首次在e+e- → π+π-hc反应过程中观测到三个共振结构,为探索强子内部结构提供了关键的新线索。该工作由复旦大学现代物理研究所与中国科学院高能物理研究所合作完成,刘桐为论文实际第一作者、郭玉萍青年研究员为实际通讯作者。

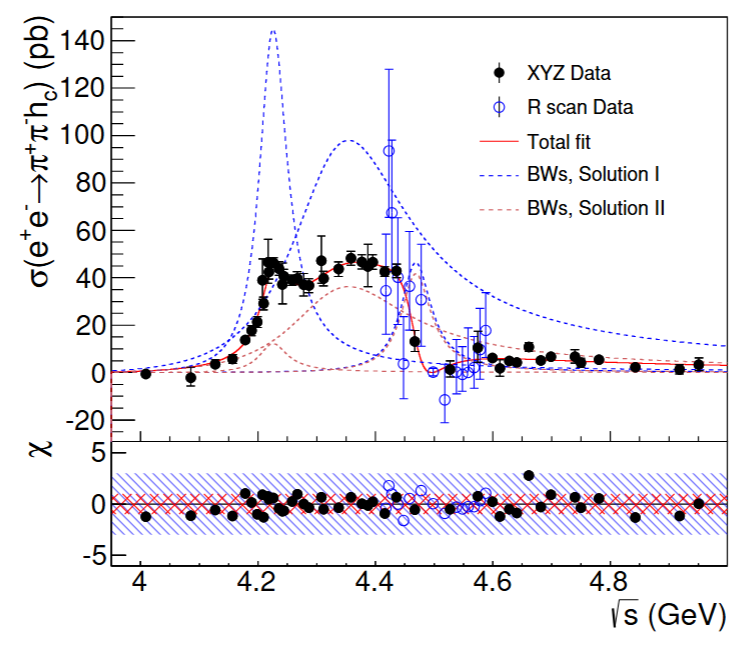

图1:e+e- → π+π-hcc过程产生截面

自2003年以来,一系列难以用传统的基本理论(如夸克模型)解释的XYZ粒子相继被发现,人们推测这些粒子可能是由夸克和胶子以更奇特的方式组合而成的(如四夸克态、分子态、夸克胶子混杂态等)。要真正理解它们的本质,就需要深入研究它们是如何产生的、如何衰变的,并寻找与之相关的其他粒子。特别值得一提的是,对于传统粲偶素结构,理论上预测末态含有hc粒子的衰变过程应该非常罕见,因此,如果实验上观测到此类过程的发生率很高,就强烈暗示产生它的“母粒子”具有不同寻常的内部结构。

本研究精确测量了正负电子对撞产生一对π介子和一个hc粒子过程的产生截面,发现在4.3到4.45 GeV的能量区间截面大小保持在一个相对稳定的水平,形成一个“平台”,当能量达到4.5 GeV时,截面急剧下降(图1)。描述这种独特的截面变化需要使用三个相干叠加的共振态,其中第三个结构是首次在这个反应过程中被发现,统计显著性超过5σ。

根据产生机制,这三个共振态的量子数均为Jpc=1--,是矢量粒子。其中第一个共振态与ψ(4230)粒子特征相符;第二个共振态的质量与另一个已知粒子ψ(4360)一致但宽度大得多;第三个共振结构与理论预言的混杂态特征相符,也与此前在e+e- →K+K-J/ψ过程中发现的ψ(4500)一致。

目前,在这个能区发现的矢量粒子数量已经远超传统理论模型的预期。因此,发现这些粒子的新衰变模式对最终确定它们的究竟是什么、如何对它们进行分类具有重要意义。BESIII实验已经在研究这类粒子对应的能量区域采集了世界上最大的正负电子对撞数据。实验装置于2024年完成升级改造,预计在4.7 GeV能量处的对撞亮度将提高3倍。这将为继续研究这个能量区域奇特粒子的提供了前所未有的机遇。

该工作得到了国家自然科学基金委员会、国家科技部重点研发计划、上海市科学技术委员会的支持。

论文连接:https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/ljnf-4jfr

论文DOI:https://doi.org/10.1103/ljnf-4jfr