近日,我所的张宏亮团队在“人造太阳”——聚变能装置的关键材料研究领域取得了重要突破。首次系统性地揭示了常见的碳(C)、氧(O)杂质在钨材料中抑制氘(D)扩散和过饱和层形成的核心机制。这项研究成果以《Critical Role of C/O Impurities in Suppressing Deuterium Diffusion and Supersaturated Layers in Tungsten》为题发表于材料科学知名期刊《Acta Materialia》上。

在未来聚变堆中,面向等离子体材料(PFMs)需要承受极端环境的考验,钨(W)是目前最有潜力的候选材料。然而,等离子体中的燃料粒子(如氘)会在钨的表层形成一个奇特的“氘过饱和层”(DSSL),这不仅关系到燃料的损失,还直接影响材料的服役性能和寿命。长期以来,学术界对DSSL的形成机制存在争议,普遍认为其主要是氘与纯钨相互作用的固有结果。

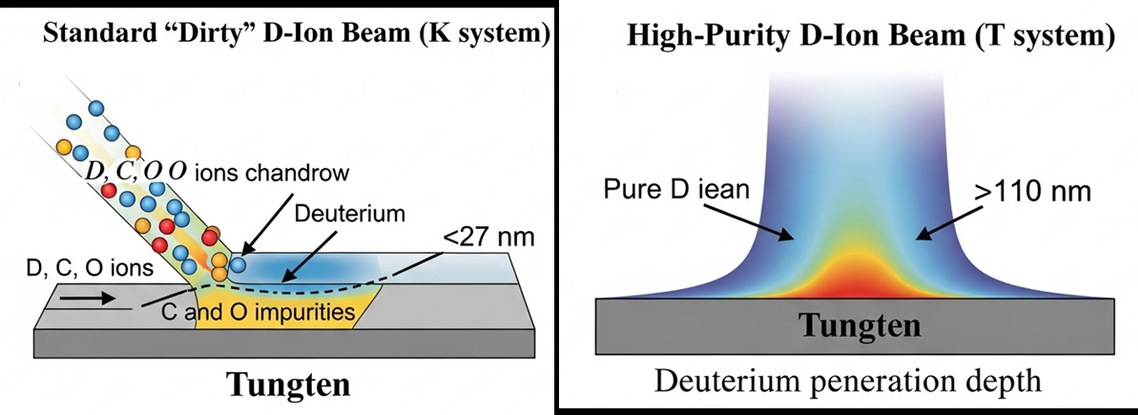

该团队通过精巧的实验设计挑战了这一传统观点。他们利用两种性能迥异的离子束系统——一个能产生含碳氧杂质的离子束,另一个则通过磁过滤产生高纯度的氘离子束——对钨材料进行了对比实验。研究结果呈现出显著差异:在含杂质的环境下,氘仅能在钨表层形成一个约27nm的狭窄富集层;而在高纯度环境下,氘则能够深入材料内部,形成一个超过110nm的宽阔富集层。

该研究证明,看似微不足道的碳氧杂质在材料近表面形成了一道“屏障”,扮演了氘扩散行为的“守门员”角色,极大地抑制了氘向材料深处迁移。团队通过巧妙的“杂质预注入”实验,进一步验证了这一物理机制,从根本上澄清了关于DSSL形成机理的学术争论,并为解释不同实验装置中数据差异提供了重要依据。

张宏亮表示:“这一发现不仅深化了我们对等离子体与材料相互作用的认知,更为未来聚变堆中PFMs的材料设计、性能评估和杂质控制策略提供了新科学基础。理解并利用好这些杂质效应,对于提升聚变装置的运行效率和安全性至关重要。”

该项工作由复旦大学现代物理研究所主导,联合了上海交通大学、威斯康星大学麦迪逊分校等国内外多家科研单位共同完成。

论文链接: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.121457