[上海/威海,2025年7月24日讯] 复旦大学现代物理研究所(核科学与技术系)的自制物理教学演示实验仪器“宇宙线径迹演示系统”近日荣获全国高等学校物理演示实验教学仪器一等奖。这是本所在全国高校权威教学仪器评选中首次获奖,实现了零的突破。

奖项背景与突破

该奖项是在北京交通大学威海校区举办的“全国高等学校第十七届物理演示实验教学研讨会”上揭晓的。本届研讨会由教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会、教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会指导,全国高等学校物理演示实验教学研究会主办,北京交通大学承办。经过两组独立评审团(每组十余位专家)的严格评审,本所参展的“宇宙线径迹演示系统”从来自全国20多个省市自治区的70多件(套)参评仪器中脱颖而出,摘得一等奖。

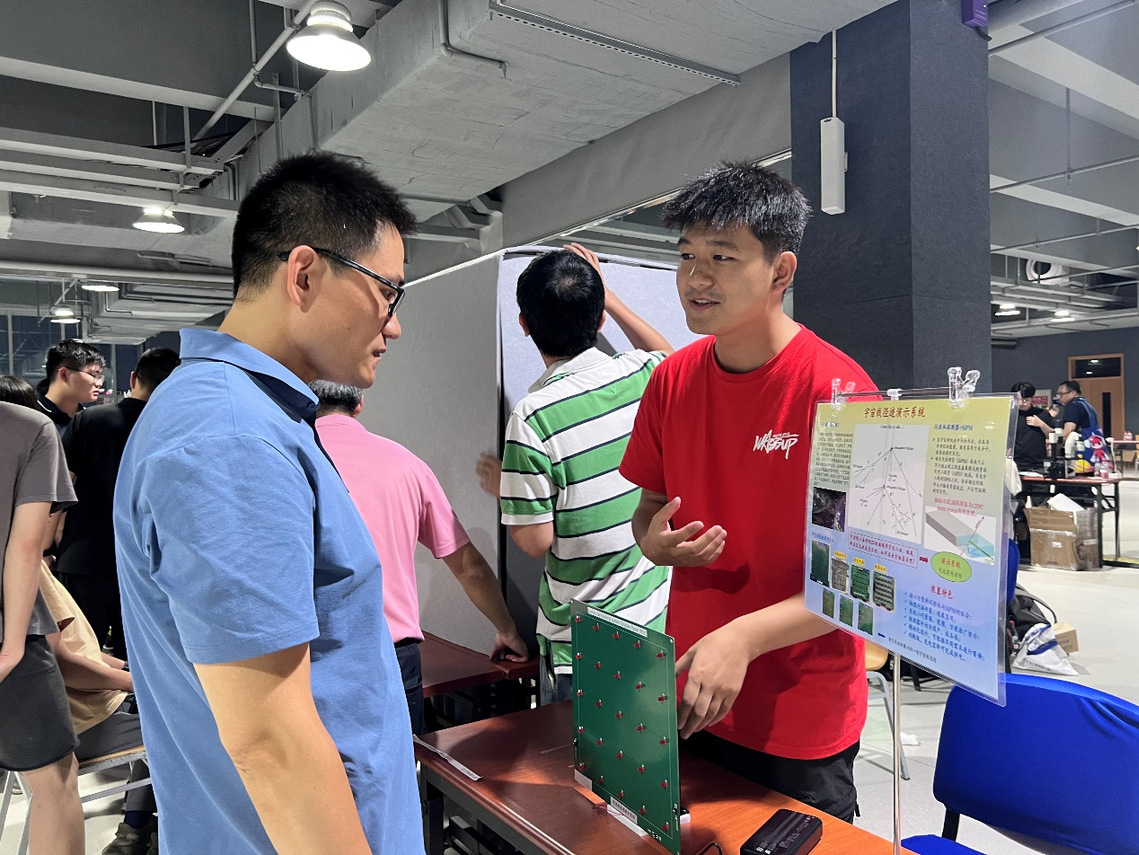

图1-研发团队成员在全国高等学校第十七届物理演示实验教学研讨会上(前排右二为苏卫锋教授,后排右三为邹世明同学)

图2-研发团队成员邹世明在研讨会上向专家演示获奖仪器

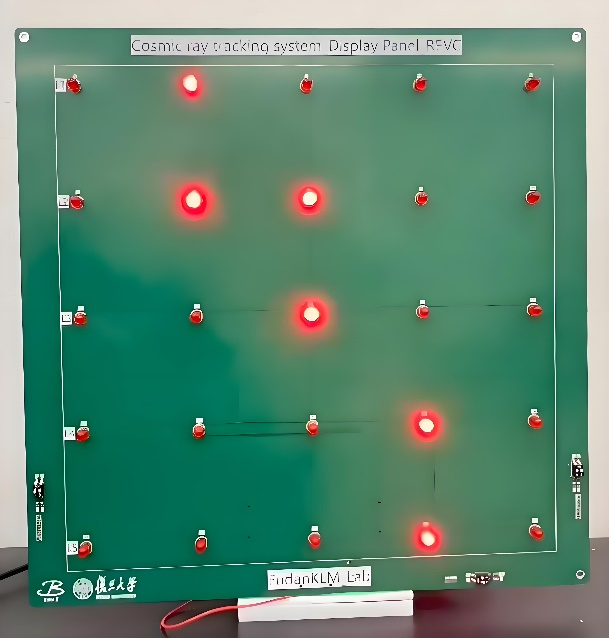

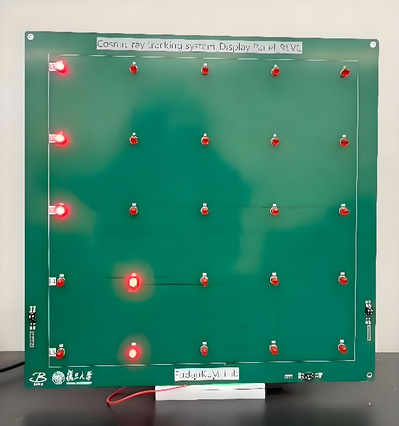

图3-仪器演示不同的宇宙线径迹

仪器来源:前沿科研的转化

“宇宙线径迹演示系统”源于复旦大学现代物理研究所正在开展的国际前沿粒子物理学研究。王小龙教授团队依托其参与的日本KEK Belle II国际大科学装置的KLM探测器升级研制工作,在国际上首次提出基于飞行时间测量中性强子动量的创新方法。在此过程中,团队成功实现了关键部件——塑料闪烁体探测器(塑闪)的国产替代,其探测精度较原方案提高100%,达到50皮秒(ps)的国际领先水平,同时成本降低了一个量级。

教学价值与科普应用

这套自制仪器是将尖端科研成果成功转化、具象化为优质教学资源的典范。它极大地丰富了物理演示实验的内容,拓展了其在广度和深度上的教学维度。该系统的简化版本已多次应用于复旦大学“优秀高中生周末学堂”及“全国中学生交叉学科夏令营”等活动中,直观展示了神秘的宇宙线与粒子物理世界,取得了显著的科普教育成效。

图4-团队成员王曦阳(上)和邹世明(下)在中学生夏令营中指导营员制作宇宙射线探测器

关于研发团队

该教学仪器的开发凝聚了跨层次研究团队的智慧。王小龙教授团队的博士生王曦阳、邹世明深度参与了系统的开发,我系本科生杨子易、物理系本科生浦毅程也是重要成员。来自加拿大多伦多大学物理系的访问学生林之越也参与了研发工作。物理系苏卫锋教授和蒋最敏教授为设备从科研专用装备向教学演示仪器的成功转化提供了重要指导和支持。

本所自制“宇宙线径迹演示系统”获全国高校物理演示实验教学仪器一等奖,不仅标志着本所在教学改革与实践创新方面取得重要突破,更彰显了教师队伍立足科研前沿、融合科研优势反哺创新型人才培养已初见成效。