近日,复旦大学核物理团队与美国密西根州立大学稀有同位素束流装置(FRIB)团队合作,在对近质子滴线核的研究中取得重要进展,成功解释了缺中子钙同位素中存在的电磁跃迁“反常”现象。该研究深化了人们对远离稳定线原子核结构的认识,特别是揭示了连续谱效应在其中的关键作用。研究成果以Letter形式发表于核物理权威期刊《物理评论C》(Phys. Rev. C 112, L011302),题为"Puzzling B(E2; 0+ → 2+) strength in the proton dripline nucleus 36Ca"。论文链接:https://doi.org/10.1103/wf6w-hczk

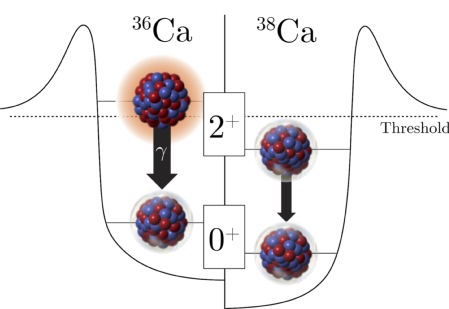

图, 钙-36 (36Ca)是位于质子滴线附近的原子核,其2+激发态位于粒子发射阈值之上。这种非束缚特性导致该核态具有空间弥散的密度分布,从而显著增强了其电磁跃迁强度。

滴线附近弱束缚与非束缚原子核是核物理研究的前沿领域,其中缺中子钙同位素近年来受到广泛关注。在36Ca和38Ca的研究中发现了一个令人困惑的“反常”现象:尽管36Ca 的2+激发态能量更高、电荷半径更小,但其从基态到2+激发态的电磁跃迁强度B(E2)值反而比38Ca更大。这一观测结果与传统核物理的预期相矛盾,表明在这些靠近质子滴线的原子核中,可能存在质子跨Z=20幻数激发到非束缚态引起的连续谱效应与结构演化的耦合机制。

为攻克这一难题,研究团队采用了国际前沿的“伽莫夫壳模型(Gamow shell model)”结合手征有效场论核力进行理论计算。该模型是一种能够同时处理束缚核子和非束缚核子(连续谱态)的先进理论工具。计算结果清晰地表明,36Ca的2+激发态实际上是一个“质子共振态”,其波函数在空间上较为弥散。正是这种弥散的结构极大地增强了其电磁跃迁的强度,从而解释了实验上观测到的B(E2)反常增大的趋势。

这项工作有力地证明了对于质子滴线附近的奇特原子核,连续谱效应对波函数及可观测量的描述至关重要。该研究不仅为解决钙同位素中的电磁跃迁“反常”之谜提供了令人信服的理论解释,也为理解和预言其他远离稳定线原子核的新奇现象提供了重要的理论框架和计算方法。

论文的第一作者是复旦大学博士后许志成,复旦大学的王思敏青年研究员和美国密西根州立大学稀有同位素束流装置(FRIB)的Witold Nazarewicz教授为该文的通讯作者。此外,美国密西根州立大学的Alexandra Gade教授和Tobias Beck也为该工作做出了重要贡献。该研究工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金委、中国博士后基金会、美国能源部等项目资助。