近日,复旦大学与大连理工大学联合研究团队在夸克自旋关联及其与QCD临界点关系的理论研究方面取得重要进展。团队提出利用相对论重离子碰撞中正反夸克自旋关联作为寻找QCD临界点的新探针,相关成果以题为《Fluctuations and correlations of quark spin in hot and dense QCD matter》的论文发表在物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)[Phys. Rev. Lett. 135,032302 (2025)] 上。该工作由复旦大学现代物理研究所陈浩磊博士后(第一作者)、大连理工大学物理学院付伟杰教授、复旦大学物理学系黄旭光教授、复旦大学现代物理研究所马国亮研究员共同合作完成。

近年来,随着重离子碰撞实验中整体极化现象的观测,自旋相关物理受到广泛关注。在非中心重离子碰撞实验中,巨大的角动量通过自旋–轨道耦合,使得产生的超子呈现出整体(或局域)自旋极化[STAR, Nature 548, 62 (2017)]。此外,实验还观测到了矢量介子的自旋排列行为[STAR, Nature 614, 244 (2023)],揭示了夸克胶子等离子体中复杂的自旋动力学性质。另一方面,强相互作用物质的相结构也是核物理研究的核心问题之一。理论预言在量子色动力学(QCD)相图上的有限温度与高密度区域存在一个临界终点(Critical End Point, CEP),标志着一阶相变与连续过渡的分界。然而,如何在实验中准确定位该临界点仍是当前研究中的重大挑战。

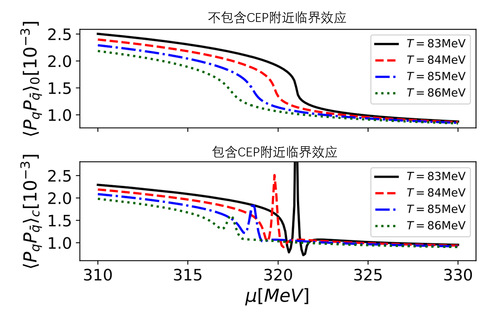

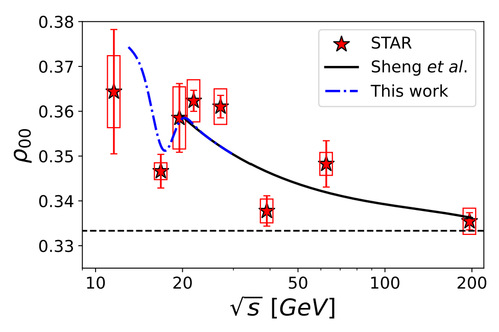

该研究创新性地将高能重离子碰撞中的自旋物理与QCD相结构直接关联起来(图1)。提出并系统分析了正反夸克自旋关联在CEP附近的增强行为,并基于有效模型研究了正反夸克自旋关联的行为特征,指出该自旋关联可作为寻找CEP的敏感信号。结果显示,在手征相变的临界区域,夸克自旋关联呈现出明显的峰值结构(图2)。进一步探讨了该效应的实验可观测性,指出这种关联的峰值结构有望通过矢量介子的自旋排列以及超子–反超子的自旋关联进行探测。研究不仅为实验寻找CEP提供了新的理论依据,也可能解释近期STAR束流能量扫描实验中较低能量下的ϕ介子自旋排列的非单调行为(图3)。

该研究通过将自旋物理与QCD手征相变结合,揭示了夸克胶子等离子体中自旋与物质相结构之间的深层联系,开拓了研究强相互作用物质性质的新思路,也为未来重离子碰撞实验中探测临界行为提供了理论支撑和潜在可观测量。

该研究得到了国家自然科学基金、理论物理专款上海核物理理论研究中心、核物理与离子束应用实验室教育部重点实验室、复旦大学粒子物理与场论中心、国家科技部重点研发计划等项目的资助。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/g1bh-85h4

论文DOI: https://doi.org/10.1103/g1bh-85h4

图1:夸克自旋与QCD相结构示意图

图2: 包含与不包含CEP附近临界效应时夸克-反夸克自旋关联的对比

图3:根据该研究理论分析给出的临界现象对ϕ介子自旋排列贡献的示意图(蓝色虚线)。黑色实线和实验数据分别来自[X.-L. Sheng, L. Oliva, Z.-T. Liang, Q. Wang, and X.-N. Wang, Phys. Rev. Lett. 131, 042304 (2023)]与[STAR, Nature 614, 244 (2023)]