近日,复旦大学现代物理研究所魏宝仁教授课题组与北京应用物理与计算数学研究所王建国研究员、吴勇研究员以及胡晓青副研究员团队合作,在低电荷态氧离子碰撞诱导氩二聚体解离新机制方面取得重要进展,相关成果以“Nonadiabatic-coupling-mediated argon dimer dissociation by slow and low-charge-state ion collisions”为题发表在《Physical Review A》上,并被选为编辑推荐文章(Editors’ Suggestion)。

团簇等弱束缚体系的解离机制研究对理解分子内化学反应以及生物分子辐射损伤微观机制等具有重要意义。不同与孤立的原子分子激发后以辐射光子或俄歇衰变退激,团簇在激发后的能量传递、电荷转移等过程中可以表现出非局域特性,展现出新的弛豫方式。这为理解分子内电荷转移过程以及微观粒子相互作用提供了新的窗口。氩二聚体(Ar2)作为典型的弱束缚团簇,当前研究发现其二价离子主要通过直接库仑爆炸(direct Coulomb explosion, DCE)以及辐射电荷转移(radiative charge transfer, RCT)方式进行解离。探究分子或团簇解离新机制是原子分子碰撞领域长久以来的研究动机之一,那么氩二聚体二价离子(Ar22+)有没有其他的解离方式呢?

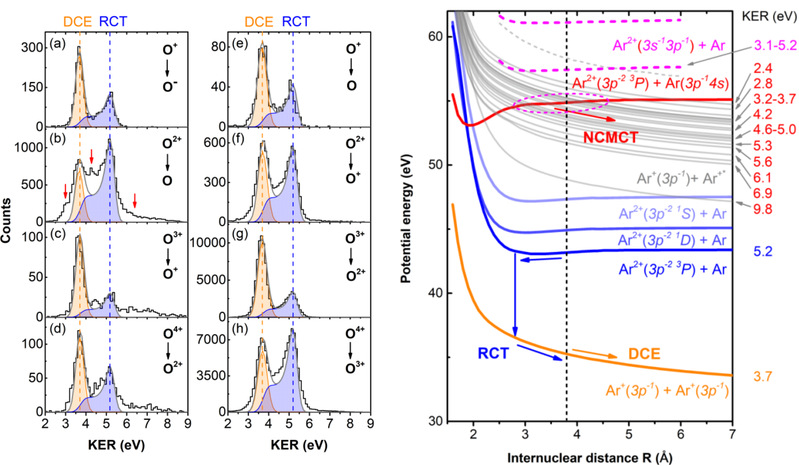

研究团队基于复旦大学150kV高电荷态离子碰撞平台以及冷靶反冲离子动量谱仪,系统开展了不同电荷态氧离子与氩二聚体碰撞实验。该研究充分发挥了离子碰撞的优势,以低电荷态离子碰撞诱发Ar22+处于高激发态,从而打开新的解离通道。如图1(左)所示,在15q keV Oq+离子(q = 1-4)与Ar2碰撞实验中测量了双电子俘获和转移电离两类碰撞条件下Ar22+离子解离为Ar+ + Ar+通道的动能释放(kinetic energy release, KER)。结合Ar2二价离子势能曲线理论计算(如图1(右)所示),首先确认了Ar22+的两个常规解离通道,即直接库仑爆炸(DCE)与辐射电荷转移(RCT)解离通道,对应于KER分布中3.7 eV以及5.2 eV处的峰结构。此外,研究还发现了Ar22+离子可通过非绝热耦合介导的电荷转移过程(nonadiabatic-coupling-mediated charge transfer,NCMCT)进行解离的新机制。该解离通道是由Ar2+-Ar高激发态与多个Ar+-Ar+激发态的势能曲线交叉引起。在较宽的核间距范围内存在多个交叉点,导致实验KER分布中出现多个新结构(见图1(左)红色箭头指示处)。这种新的解离机制预期是弱束缚团簇体系处于高激发态时普遍的弛豫退激方式,它可以产生大量处于激发态或平动能较高的碎片,从而可能在相关环境中引发后续化学反应。该研究对理解离子-分子碰撞反应中的电荷转移过程以及揭示团簇解离机制具有一定意义。

图1 左:15qkeV Oq+离子(q= 1-4)与Ar2双俘获以及转移电离碰撞下Ar++ Ar+通道的KER;右:Ar22+离子势能曲线

该项研究工作得到了国家重点研发计划以及国家自然科学基金委等项目的资助。复旦大学校友、嘉兴大学张煜副教授为论文第一作者,北京应用物理与计算数学研究所胡晓青副研究员和复旦大学魏宝仁教授为共同通讯作者。此外,法国卡昂大学Amine Cassimi教授对该研究作出了重要贡献。

文章链接:https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042824